ImagePiece: Content-aware Re-tokenization for Efficient Image Recognition

| ArXiv | http://arxiv.org/abs/2412.16491 |

|---|---|

| Authors | Seungdong Yoa, Seungjun Lee, Hyeseung Cho, Bumsoo Kim, Woohyung Lim |

| Affiliation | LG AI Research, Chung-ang University |

Attention 점수가 낮은 Non-sementic한 Token끼리만 Merging

→ 최대한 Token Merging에서 의미있는 것들이 Merge되지 않도록 Token Reduction

Abstract

Vision Transformer는 모든 패치를 토큰으로 처리하기 때문에 계산량이 큼

→ 기존 연구들은 토큰을 제거(pruning) 하거나 합치기(merging)

→ 각 토큰이 의미를 충분히 담고 있지 않아서 의미 없는 토큰을 단순히 제거하거나 섞으면 오히려 정보 손실이 큼

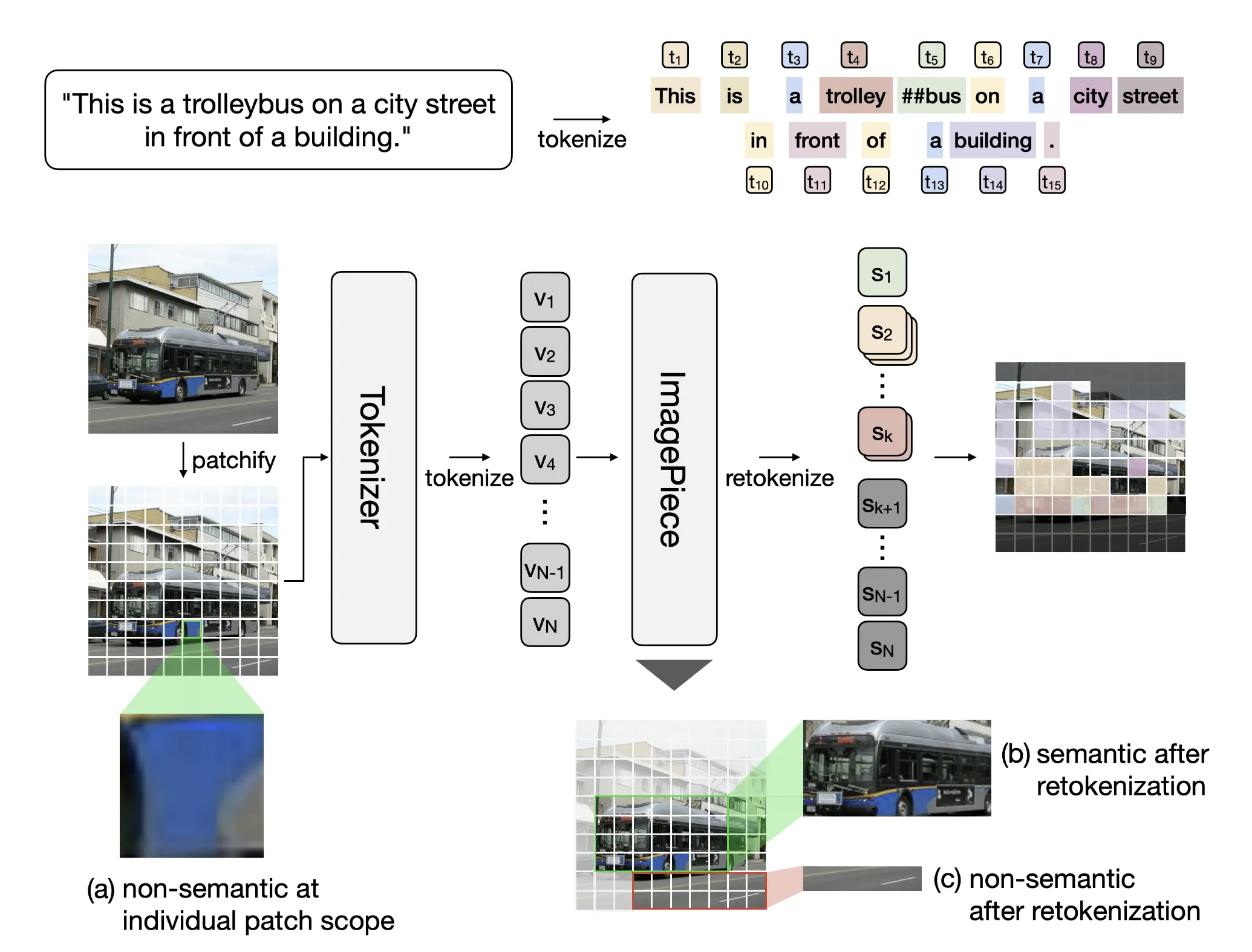

이 논문은 ‘ImagePiece’ 라는 새로운 재토크나이제이션(re-tokenization) 방식을 제안

WordPiece tokenizer처럼 이미지 안의 의미 없는 작은 패치들을 합쳐서 의미 있는 단위가 될 때까지 묶는 방식

결과

Preliminary

Vision Transformer(ViT)

이미지에도 적용되면서 Vision Transformer(ViT) 가 등장 (Dosovitskiy et al., 2021)

여기에 [CLS] 토큰을 추가해 총 197개의 토큰이 Transformer 입력

Token Importance (토큰 중요도 평가)

→ 이 attention score 값이 높을수록, 그 토큰은 전체 이미지 의미를 구성하는 데 더 중요함을 의미.

Self-Attention으로 전역 정보를 학습함.

그러나 두 분야는 토큰의 의미(semantic structure) 측면에서 큰 차이가 있음

| 구분 | NLP (WordPiece 등) | ViT (Patch Token) |

|---|---|---|

| 입력 단위 | 단어 또는 의미 있는 서브워드 | 16×16 픽셀 패치 |

| 토큰 의미 | 대부분 의미 있음 | 많은 패치는 배경 등, 의미 없음 |

| 결과적 문제 | 없음 | 정보가 희박하고 중복 많음 |

👉 ViT의 효율성 문제는 “의미 없는 토큰이 너무 많음” 에서 비롯됨.

ViT = O(N²)

Related Work (Efficient Transformer)

(1) Efficient Attention

Self-Attention의 연산량 자체를 줄이는 접근.

Attention을 근사하거나 병렬 최적화로 속도 향상.

→ Attention 레벨의 최적화로 계산만 줄이고, 토큰 자체의 의미 문제는 해결하지 못함.

(2) Token Pruning (토큰 제거)

비중요 토큰을 attention score 기준으로 제거.

→ 의미가 완전히 드러나지 않은 토큰(예: 버스의 일부 조각)을 너무 빨리 제거함 → 정보 손실 발생.

(3) Token Merging (토큰 병합)

비슷한 특징을 가진 토큰들을 결합(merge) 하여 수를 줄임.

→ 비슷하지만 의미가 다르거나 중요한 토큰들까지 섞임 → 결과적으로 semantic dilution (의미 희석) 발생.

이들의 공통점!

“토큰의 의미(semanitcs)를 고려하지 않는다”

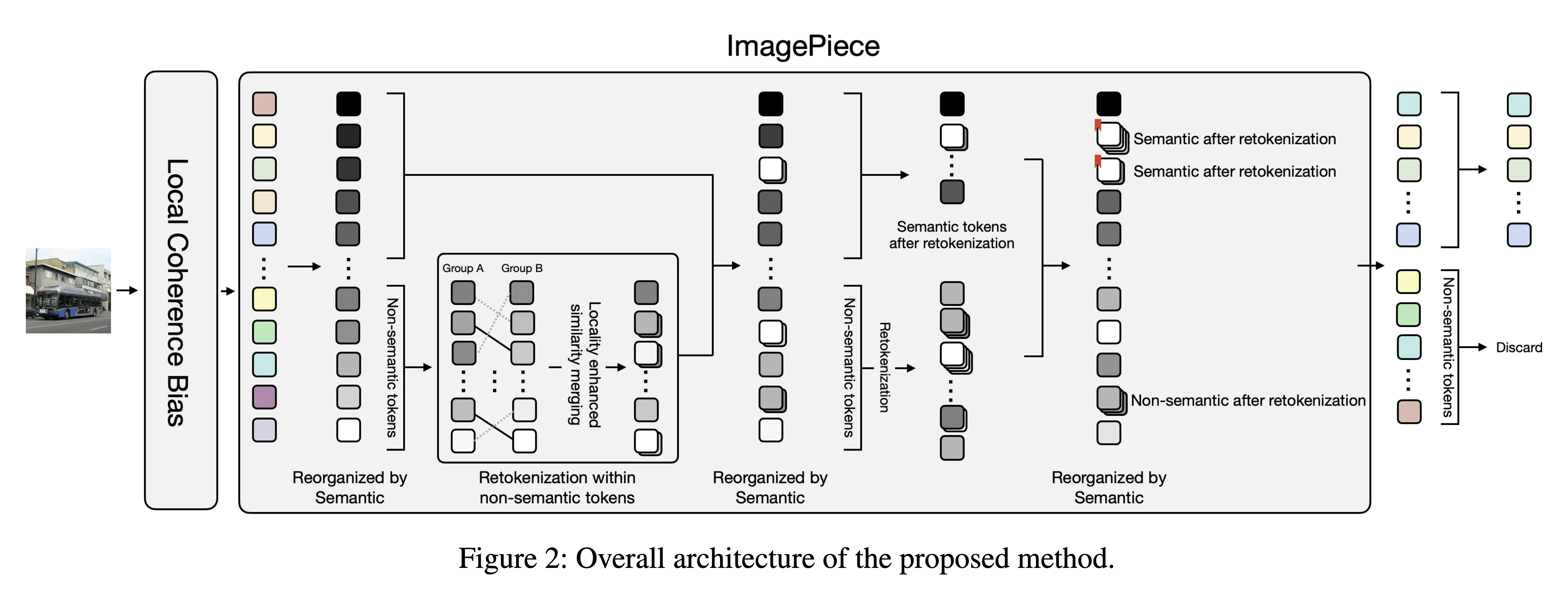

ImagePiece

ViT의 효율화는 단순히 토큰 수를 줄이는 게 아니라,“토큰이 충분히 의미를 가질 때까지 재구성(re-tokenization)” 해야 한다.

Step I : Token Importance Evaluation

Step II : Re-tokenization of Non-semantic Tokens

가장 유사한 쌍끼리 merge

Bipartite soft matching (Bolya et al., 2023)

“두 그룹 사이의 최적 유사도 매칭” 을 부드럽게(softly) 계산하는 알고리즘

- Bipartite structure

- 두 토큰 집합 A 와 B 가 주어졌을 때, A의 각 토큰이 B 내의 한 토큰과 연결될 확률 계산

- Soft assignment

- 각 연결의 강도 :

→ 하나의 A 토큰이 여러 B 토큰의 정보를 가중합 형태로 병합 가능

- Information preserving merge

- 새 토큰은 로 계산되어,

하드 매칭보다 더 연속적이고 손실이 적은 병합을 수행

Step III : Re-evaluation and Discarding

Local Coherence Bias (로컬 일관성 강화 모듈)

병합 과정에서 자연스럽게 같은 의미 단위로 묶임

| WordPiece (NLP) | ImagePiece (Vision) |

|---|---|

| 문장을 의미 있는 단어 단위로 분해. | 이미지를 16×16 패치로 분할. |

| “meaningful tokens” → 각 토큰이 이미 의미를 가짐. | “patch tokens” → 대부분 의미 없음(배경·하늘 등). |

| 긴 문장을 MaxMatch(최대 일치) 로 토큰화. | 의미 없는 패치들을 의미가 생길 때까지 합침. |

WordPiece는 단어를 쪼개 의미 단위를 만들고,ImagePiece는 반대로 의미 없는 조각들을 합쳐 의미 단위로 만듦

예를 들어, 파란색 패치 하나만 보면 아무 의미 없지만

주변 패치들과 합치면 ‘버스’라는 의미가 생김 → 이게 re-tokenization 의 핵심

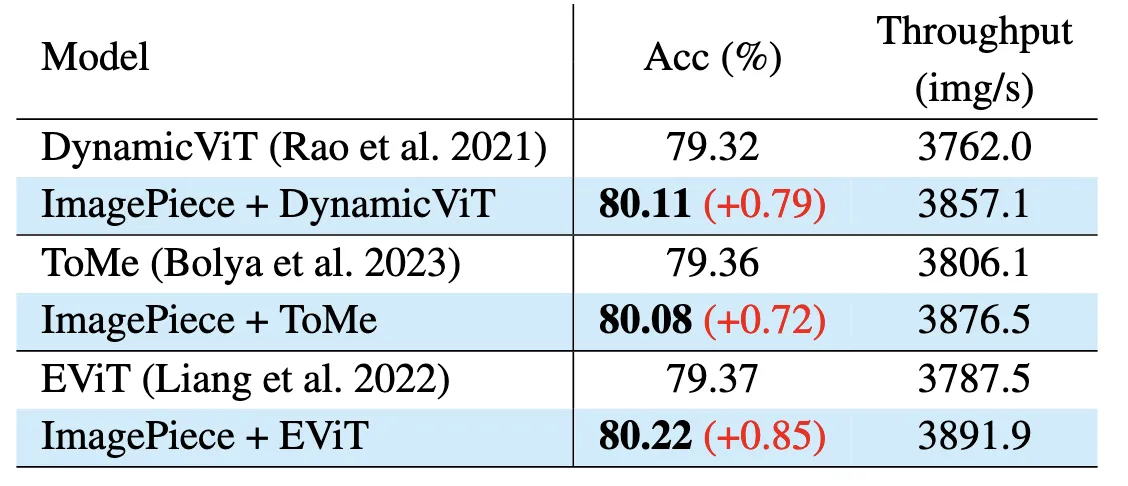

Compatibility with Other Methods

Experiment

실험 개요

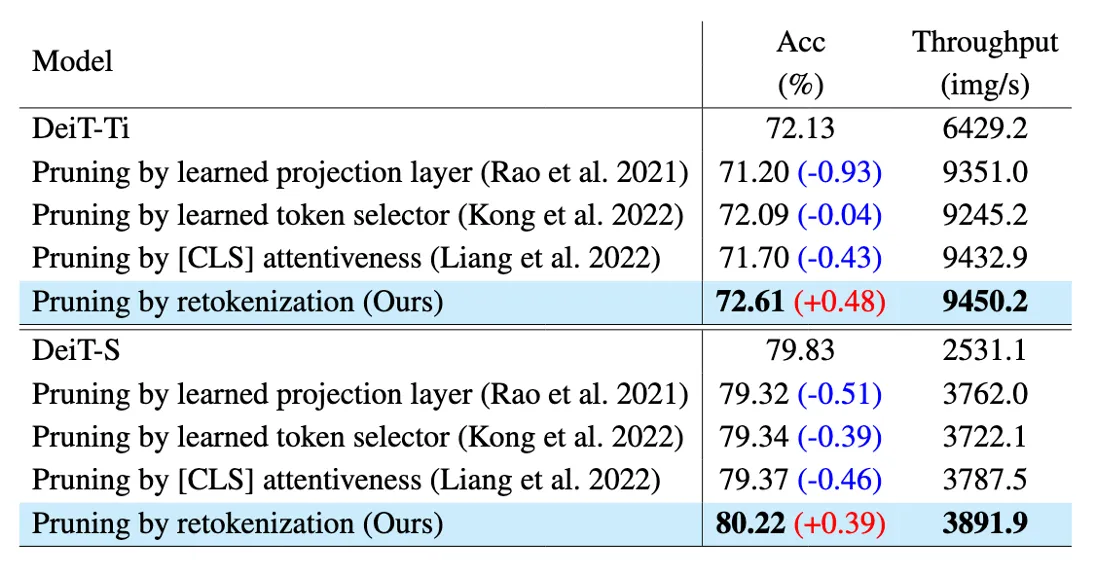

Table 1 - Token Pruning 비교 결과

같은 keep ratio (0.7)기준으로 측정

Table 2 - Token Merging 비교 결과

ImagePiece는 의미 없는 토큰만 병합하기 때문에 의미 있는 정보(semantic tokens)는 그대로 유지

→ 정확도 손실 거의 없음

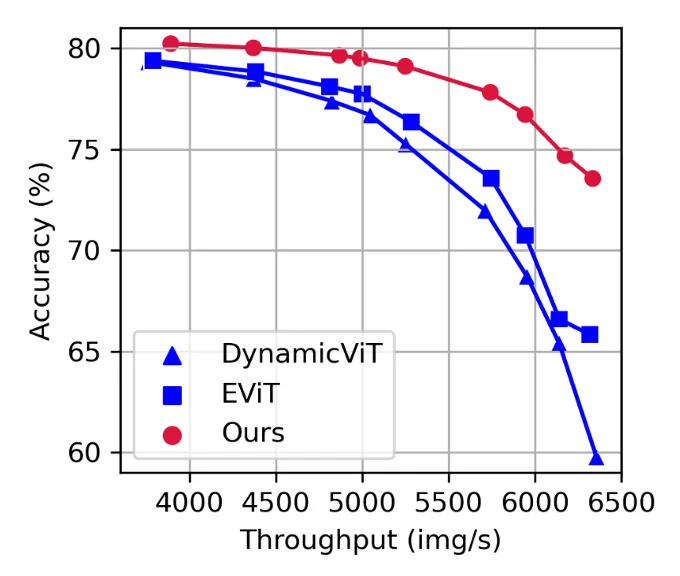

Figure 3 - Hyper-speed Inference Experiment

이 실험은 “토큰 수를 극단적으로 줄여도 성능이 유지되는가?” 를 보는 테스트

각 모델의 keep rate (남기는 토큰 비율)을 70%, 60%, 50%, ... 로 점점 줄여가면서 측정

→ 극단적으로 빠른 추론 속도일때도 정확도 많이 보존

같은 Acc 기준으로 비교

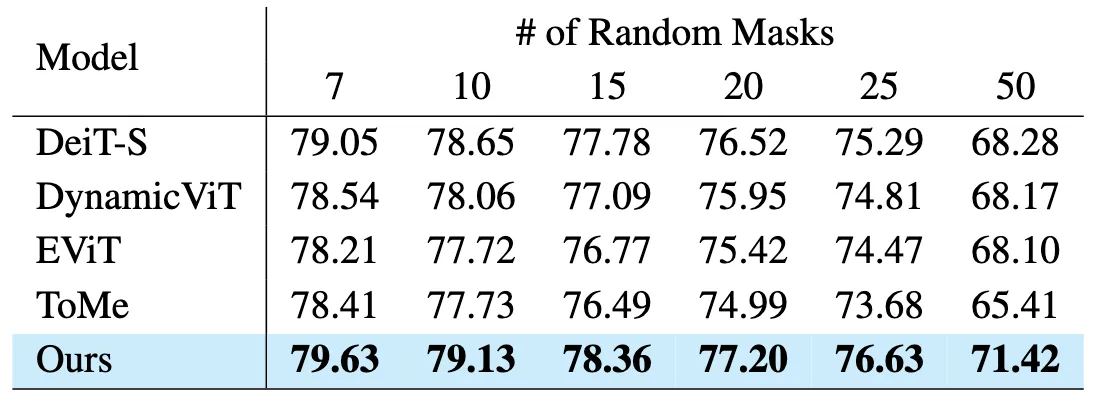

Table 4 - Random Masking Noise Robustness

노이즈나 가려진 영역에 대한 견고성(robustness) 검증

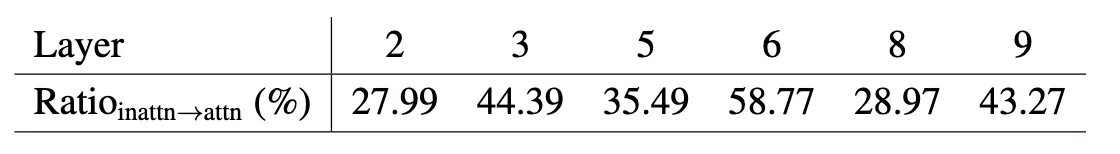

Table 5 - Token Attentiveness 변화

“의미 없는 토큰도 병합 후 의미가 생기면 다시 중요해진다”

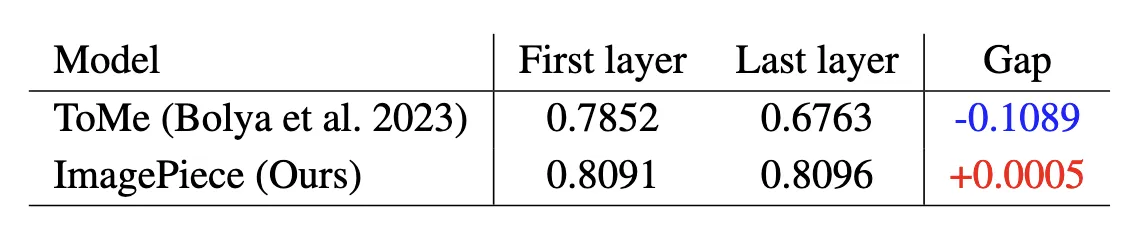

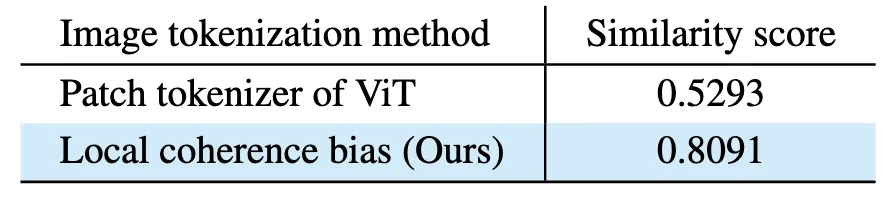

Table 6 & 7 - Token Similarity

병합된 토큰 쌍(token pairs) 들의 feature cosine similarity

ToMe: layer가 깊어질수록 유사도가 떨어져 정보 희석 발생,

ImagePiece: 정보 일관성 보존

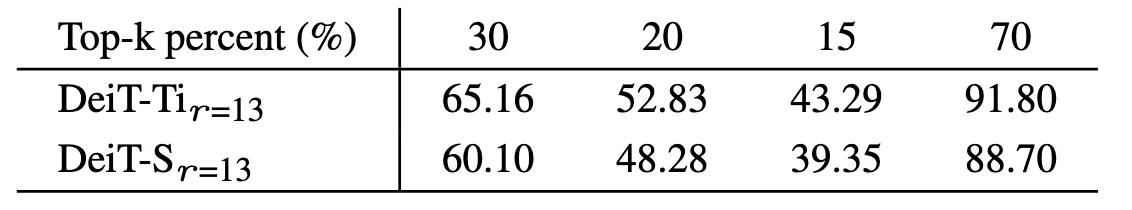

첫번째 layer에서 병합된 토큰 중 “중요 토큰” 비율

→ 기존 merging 방식은 중요한 토큰을 너무 자주 병합함.

반면 ImagePiece는 bottom-k만 병합하므로 semantic dilution 방지.

Table 8 - Local Coherence 효과

→ 공간적으로 가까운 패치끼리 의미 단위로 묶인다

| Accuracy (%) | |

|---|---|

| ImagePiece (no local bias) | 79.81 |

| Full ImagePiece (with local coherence) | 80.22 |

→ local coherence module 설계가 효과 있음.

Table 9 - Compatibility 실험

기존 pruning·merging 구조에 ImagePiece를 단순 추가해도 정확도, 속도 향상

→ 모듈형으로 삽입 가능한 확장성 높은 구조

Limitation & Future Work

논문에는 없지만 내가 생각해본 점들

Patch 크기와 구조에 민감

모델마다 최적의 Patch 크기가 다를 수 있는데, 패치 크기가 작거나 크다면 알고리즘이 잘 작동하지 않을 것 같다.

(논문에서는 16x16 사용)

→ 최근에 내가 제출한 논문에서도 이와같은 Limitation이 있었다.

future work

Semantic 기준이 attention 기반

의미 정의가 attention score에만 의존

→ 복잡한 장면(다중 객체 이미지)에서는 토큰 병합이 부정확할 가능성 존재.

future work